リーダーという立場になって数年が経ちました。なりたての頃の私は、リーダーという仕事について、以下のような大きな誤解をしていました。

- 「上司は部下に嫌われてでも厳しいことを言って成長してもらわないといけない」

- 「リーダーとしての仕事があるんだから、一人ひとりの話は聞いていられない」

- 「リーダーは全てのことに決定を下さなくてはいけない」

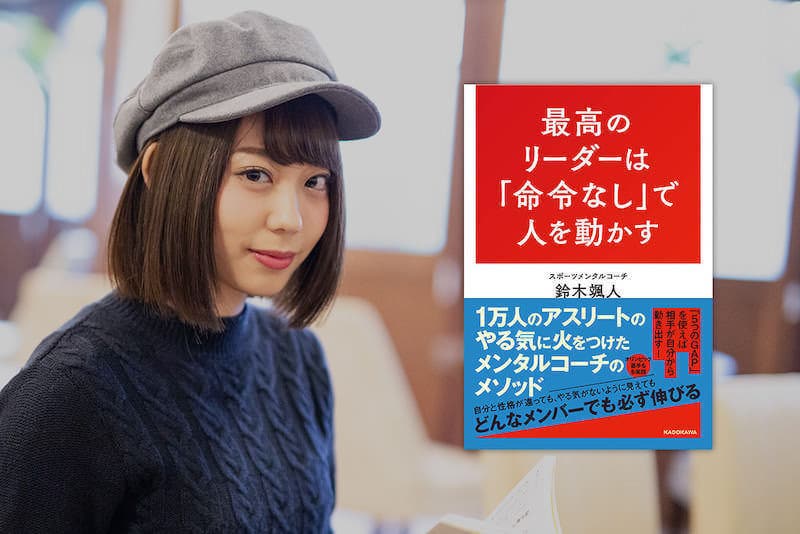

タイムスリップして、数年前の私にこの本を読ませたい。そう強く感じたのが本書『最高のリーダーは「命令なし」で人を動かす』です。

著者はRe-Departure合同会社代表、一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会 代表理事の鈴木颯人さん。鈴木さんは脳と心の仕組みを学びながら、勝負所で力を発揮させるメソッドを構築し、スポーツメンタルコーチとしてプロ野球選手、全日本チャンピオン、さらにはオリンピック選手などのトップアスリートをサポートされています。

この本ではコーチや監督、選手へのコーチングの経験談などを交えながら、二流のリーダーと一流のリーダーの違いを説明しています。

著者の経歴を見ると、アスリートのための本だと誤解されてしまうかもしれませんが、ビジネスマンにこそ読んでほしい一冊です!

結果を出すリーダーは「5つのギャップ」を利用している

メンバーが命令なしで自ら自然と行動したくなる環境を作り出すには、まずリーダーとメンバーの間でしっかりとした人間関係を築くことが大切です。

人間関係の悩みの根本は「自分と相手の違い」を理解できていないこと。誰しもが「自分が考えていることを相手も考えていて当然だ」と思い込みがちです。

本書では「5つの違い」を意識して対話することで、相手との関係性は驚くほど良くなる、と伝えています。

その「5つ」とは

- 感覚のギャップ

- 言葉のギャップ

- 意識のギャップ

- 期待のギャップ

- 目標のギャップ

それぞれのギャップに対してどう意識して行動すればいいのか、様々な活用法が紹介されています。

なかでも私が特に興味を持った3つをご紹介します。

①感覚のギャップー相手はどの感覚を大切にしている?

人にはそれぞれ大切にしている感覚があり、とくに顕著に表れやすいものが「視覚・聴覚・触覚」の3つだそうです。

ここで取り上げられているのが、指導中にメモを取るかどうかという事例。リーダーが「指導を受ける時はメモを取るのが常識」という <視覚優位タイプ> だった場合、二流のリーダーはメンバーがメモを取らない行為に対して「この人は私の話に興味がないんだろう」という思い込みから、関係がギクシャクしてしまう可能性があります。

一流のリーダーは自分の感覚に当てはめて考えることはせず、相手に「メモしなくても覚えられるタイプ?」と質問し、相手との感覚の違いを理解しようとします。相手が「メモをしないほうが話に集中できる」 <聴覚優位タイプ> だと判明すれば、違う感覚なのだと受け入れることができます。

私も指導中の後輩がまったくメモを取らなくて、不安になった経験があります。その時はもやもやしたまま見守ることにしましたが、メモなしでも彼女は指導通りの動きをしていました。単純に「記憶力がいい子なんだな」と思っていたのですが、この本を読んだことで、彼女は <聴覚優位タイプ> だったのかもしれない、と気づくことができました。

また以前ディズニーで行われている1日研修に参加させていただいた時に、「相手に一番あった覚え方を見つけ出す」というお話を伺いました。自分の当たり前の覚え方を相手に強要するのではなく、相手の立場で考える。「感覚の違いを理解する」ことは、ディズニーで実践されている指導スキルと同じです。

本書には、著者流の感覚テストが掲載されているので、自分がどのタイプなのか、メンバーがどのタイプなのか試してみるのもお薦めです。

②意識のギャップー反対意見を言いたいときは?

メンバーと会話をしている時、相手の意見と自分の意見が合わないことは誰もが経験したことがあると思います。私は後輩の意見が自分の考えと違っていた時、「いや、そうじゃなくてね」と否定してしまうことがありました。

著者がおすすめしているのが、「遠回りクエスチョン」。相手の出したアイデアを否定せず、「そのメリットとデメリットは何だろう?」と冷静に尋ねることで、問題点や克服方法を考えてもらいます。

遠回りに思えるけど、クエスチョンを出して相手のアイデアをより良いものに高めていくことができるのが一流のリーダーです。

③期待のギャップー「アンカリング」で怒りと仲良く付き合う

「イライラする」が口癖になっているくらい、私は怒りやすい性格です。冷静じゃない状態で行動しても、適切な指導や判断ができるはずもなく、後悔することもしばしば……。

そんな私にぴったりだと思えたのが、「アンカリング」です。著者は怒りが湧いてきたときは、あえてガッツポーズを取るようにしているそうです。

これは「ガッツポーズ=うれしいときにするもの」と脳内でセットされていることを利用し、あえてポーズを取ることで心身に怒りがはまり込むのを防いでいるそうです。

感情的に怒っても、相手のやる気や成果を引き出すことはできません。メンバーと良好な関係性を築くため、アンカリングを行って自身のマネジメントも行えるのが一流のリーダーです。

本書はリーダーという立場ではなくても、後輩に指導する立場にある人やチームの関係性を改善したい人など、幅広い方に役立ちます。

ぜひ自分との間にあるギャップを理解し、相手が自主的に行動できるような人間関係を築けるようになってください。

LEAVE A REPLY