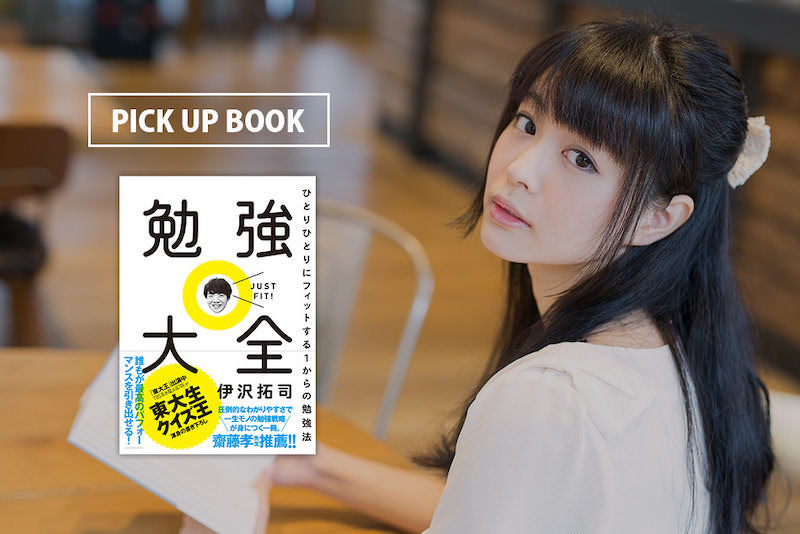

今回ご紹介するのは、TBS系列で放送中の人気番組『東大王』で有名な伊沢拓司さんの著書、『勉強大全』です。私は受験生ではありませんが、東大クイズ王の教える勉強法とはどんなものなのか気になり、手に取ってみました。

本書は大学受験への対策を中心に勉強法が語られていますが、「大全」というだけあって、点数を取って合格を目指すタイプの試験全般に広く応用可能なものになっています。

というのも、受験テクニックというよりは、目標を設定してそれを達成するための戦略の立て方や、自分にあった「勉強法」の見つけ方などについて、順序立てて解説してくれているからです。

この記事では、伊沢さんの「勉強に対する考え方」や、効果的な勉強をするための「成績表の読み方」について、ピックアップしてご紹介します。

「受験生」という職業意識

「高校生クイズ」で二連覇を果たした時、なんと伊沢さんの高校での成績は400人中、280位だったそうです。

高3になってからも、塾には行くけれどゲーセン通いの日々…。遊ぶお金が尽きてから、ようやく塾に長く滞在するようになったものの、毎日つまらない、つらいと思いながら机へと向かっていたといいます。

しかし、そうした毎日が積み重なるうちに、自分は「高校3年生」ではなく、「受験生」という職業なのだ、という考えに変わっていったそうです。

この意識が芽生えたことで、「大学合格という成果に到達する確率を少しでも上げるために、時間を有効に使って勉強するのは当たり前」、という考えが伊沢さんの中での常識となりました。

伊沢さんの場合、「受験生」という「職業意識」を持ったことで、受験勉強に本気で取り組めるようになったのです。

幅広い知識よりも「対策」が重要

テレビのクイズ番組で圧倒的な知識量を披露する伊沢さんを見ていると、生まれつき凡人とは違う頭脳と記憶力を持っていて、これまで見たあらゆる知識が全て頭の中に詰まっているのではないかと思ってしまいます。

しかし伊沢さんは、クイズ番組で勝つためには、絶対的で幅広い知識よりも、

- 番組を分析し、

- 頻出の問題を集め、

- 自分の弱点を埋めていく

などの「対策」の方が重要だといいます。番組の過去の出題傾向を分析し、それに合わせた対策をしているからこそ、驚異的な正答率を出せるのです。

これは受験をはじめとした試験全般にも、そのまま当てはまる考え方でしょう。

「対策」というと、どうしても相手のことばかりに意識がいってしまいがちですが、実際は、「相手」と「自分」を両方分析し、適切な対処方法をとることの方が重要なのです。

自分の弱い面を「知らないふりをして放置する」のではなく、「知った上で、その性格を前提とした対策を取る」ことが大切だと伊沢さんはいいます。

たとえば食後に眠くなってしまうようなら、食後はお風呂タイムにして、その前後を勉強にあてる。ゲーセンに吸い寄せられてしまうようなら、遠回りしてでもゲーセン前を通らないようにするなど、「自分を知るタイプの対策」をすることが勧められています。

自分の性格を客観視(=自己分析)できるようになれば、良いところを伸ばし、悪いところには事前に対処できるようになります。

受験生のときにこの自己分析を行うことは、その後の人生においても大いに役立つことでしょう。

「理想の勉強法」は存在しない

「〇〇(教科)について、いい勉強法を教えてください!」ーー大学合格後、大手予備校でのチューターのアルバイトや、SNSなどでの学習相談を行うなかで、最も多く聞かれたのがこの質問だったそうです。

しかしこの問いは、

- 目標が明確ではない。

- 現在位置がわからない。

- 「いい」が明確ではない。

という理由から、思考の怠慢といわざるを得ないといいます。

「目標」と「現在位置」がわからないと、何が「いい」勉強法となるのか判断できないため、アドバイスのしようがありません。

「あなたにとっていい勉強法」は探せばありますが、万人に当てはまる「理想の勉強法」など存在しないということです。

伊沢さんは、「目的」が達成されれば「手段(=勉強法)」はどれを選んでも構わないといいます。「受験本番での点数の最大化」という根本的な「目的」を達成できるのであれば、勉強法など自由に選べばいいのです。

ここで大切なのが、勉強法とは「最短の努力で合格にたどり着くためのベクトル」であるという考え方です。

多くの量をこなしても、方向性が間違っていたら合格することはできません。逆に勉強法を適切に選択すれば、最小限の努力で合格までたどり着くことも可能となります。

「成績表」は観測の道具

一年後に東大受験を控える高校2年生の頃、伊沢さんは模試で受けた東大の試験問題の数学で0点を取ったそうです。

時間いっぱい全力で解き、解答欄を埋めたにもかかわらず0点。

今まで勉強してきたことのどこがダメで、点数に結びついていないのだろうか…。伊沢さんは自分の試験結果を「観測」し、0点の意味を考えたそうです。

すると自分の答案が「我流」であったため、0点だったということに気づきました。教科書に載っているような、数学的に用語を使う解答の書き方ではなく、自分の感覚を自分勝手な言葉にして、雰囲気や勘で答案を書いていたから、0点だった。

このことから、「点数は努力量の指標ではなく、方向性の指標である」ということにも同時に気づいたそうです。

多少の努力はしていたものの、その方向性が間違っていたから、点数に反映されず0点という点数になった。合格するためには、方向性を正した上で、勉強の絶対量を増やさなければなりません。

伊沢さんは、成績表を「観測の道具」として活用し、合格までの距離を適切に読み取ることを重要視するようになります。

では、どのように「観測」すればよいのでしょうか。

成績表の正しい読み方

成績から「合格までどれくらいの距離か」を適切に観測するためには、模試の結果を正しく読み取る必要があります。

以下、7つの指標に分けて、成績表の見方が解説されています。

点数

⇨テストごとに問題も難易度も変わるため、点数の数字のみでは得られる情報は少ない。

順位

⇨大きな模試の場合、志願者の中でのある程度の位置づけがわかり、良いモチベーションになるものの、「○位までに入っていれば安心」ということはない。

偏差値

⇨「どれだけ平均から離れているか」という指標のため、順位よりも見やすい。ただし、「偏差値10アップ」という目標は、目標設定としてはいまひとつ。自分の偏差値が今いくつなのかによって「10」という数字の持つ意味合いが変わってくる上、他人の努力にも依存する数字だから。

正誤表

⇨模試は復習してこそ価値のある演習なので、正誤の確認は大切。問題と正誤表を照らし合わせ、なぜ正解できたのか、なぜ間違ったのかを検討してこそ模試が活きてくる。

得点分布

⇨ジャンル別に得意不得意をまとめた表。正誤表と同じように内容を精査して活用することが大切。

合格判定

⇨基本的には「順位」と変わらない。BとCの境目にいる人は、ほぼ同じ点数でもまったく違う評価になるため、これに左右されずもっと大事な指標に注視するべき。

答案

⇨答案は自分が取った行動の記録なので、解答のクセも含めてチェック必須。解答・解説と照らし合わせながら、何ができなかったのか、原因は何かを探る。

アフィリエイト広告を利用しています。

まとめ

受験の結果は「合格」「不合格」のいずれかです。しかし見方を変えると「10代、20代の3月時点での学力ランキング」に過ぎないとも伊沢さんはいいます。

受験に失敗したとしても、日々の勉強の過程で「自己分析」ができた人は得るものがあるし、逆に学歴だけ得て、その使い方がわからないままの人もいます。

「あなたの人生やあなたの人格に比べたら、受験なんて一過性のちっぽけなものだ」というのが伊沢さんの考えです。

本書には社会人の勉強にも役立つ金言がたくさん詰まっていましたが、私は、この本に書かれている考え方をもっと早く知りたかった…受験生(あるいは中高生)の時にこの本に出会いたかった…と思いました。

本書には、この記事では紹介しきれなかった具体的な暗記法や思考法についても、国語・英語・数学の教科別にわかりやすく、ユーモアを交えて語られています。

受験生はもちろん、そうではない学生さんや、クイズ王・伊沢さんの勉強法や考え方について知りたい方、また何らかの試験で合格を目指す人に手にとっていただきたい一冊です。

これから受験に臨まれる方は、ぜひ本書を読んで最高のパフォーマンスを引き出してください!

LEAVE A REPLY