「働き方改革」が推進されるなか、「時短」や「ノー残業」などが声高に叫ばれています。「うちの会社はどうするんだろう?」と思っていたら、新型コロナウイルスの感染拡大によって時差出勤やリモートワークを余儀なくされ、必然的に「働き方」を変えざるえなくなった人も少なくないのではないでしょうか?(※これは編集担当の私自身のことでもあります)

「時短」や「ノー残業」によって「働く時間」が短くなれば、早く家に帰れるため、一見するとビジネスパーソンにとって歓迎すべきことだと思えるかもしれません。

またコロナの影響で時差出勤となり、満員電車を避けることができたり、リモートワークによって通勤そのものがなくなったり、在宅勤務のおかげで会社で働く時間が少なくなったりと、仕事に付随するストレスの軽減にもつながっていることでしょう。

けれどもこれらの状況の変化は、手放しで喜べない、ある矛盾を抱えています。それは「今までより働く時間を短くしながらも、売上はもっと上げなければならない」ということです。

「時短しろ!でも利益は出せ!」という無理ゲー

通常、働く時間を短くしたら、それに比例して売上も下がるものです。しかしそれでは、とくにコロナショックで経済が停滞している今、会社もビジネスパーソンも生き残れません。

まず会社は売上がないと、より正確にいえば利益がないと、事業を継続することができません。年度計画では必ず「前年比~」と示されるように、会社は成長し続けるべく、より多くの利益を出すことが求められるのです。

とはいえ「働く時間は今までより短く」という条件付きで、「今までより多くの利益(成果)を出す」というのは、どれだけ「無理ゲー」感のあることなのか、想像できるでしょうか。

たとえば、営業職ではより多くのお客さんを訪問すれば、つまり時間をかければ売上も比例するのは自明の法則ですが、現在は「働く時間を少なくして、売上は今まで以上に」という条件に加えて、コロナ禍で訪問できるお客さんの数も限られています。

「時短」×「ハイパフォーマンス」の実現するには?

これからの時代、ビジネスパーソンは、より少ない時間で、より多くの成果を出すことが求められます。これは、コロナ禍で必然的に求められることになった「新しい働き方」であり、「時短」と「ハイパフォーマンス」を同時に実現していかなければならないということです。

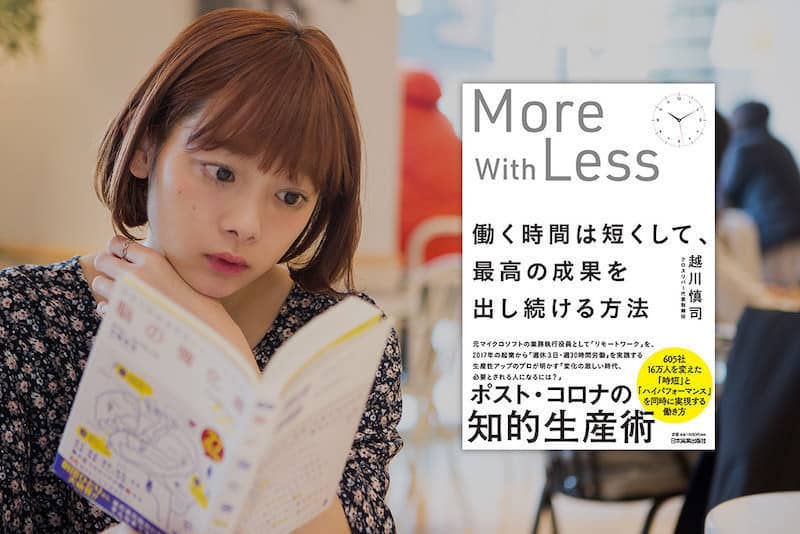

ビジネスパーソンにとって、前代未聞の状況を打破するのが、この本のタイトルでもある「働く時間は短くして、最高の成果を出し続ける方法」です。

ただし、この本で書かれているのは、決して魔法のような方法ではありません。著者の越川慎司さんは、これまでに605社・16万人の「働き方の改善」を支援しており、そのなかでさまざまな行動実験を通して成果の出た方法をこの本にまとめています。

その方法をひと言でいうならば、ムダな「ぜい肉時間」を減らして、価値を生み出す「筋肉時間」に変えること。

具体的には、次の5つのステップです。

More with Lessの5つのステップ

ステップ1:「時間泥棒」を探す

仕事における三大「時間泥棒」は、社内会議、資料作成、メールです。こうした仕事の「ぜい肉」となっている時間を見つけます。

ステップ2:「やめること」を決める

ぜい肉時間を減らすのはもちろん、たとえば「決まらない会議」「ムダな資料」「長文メール」など、そもそも意味のない、成果につながらないことはいっそやめてしまいます。

ステップ3:「筋肉時間」に注力する

「何時間働いたか」ではなく、「どれだけ課題を解決できたか」という、「筋肉時間」で価値を生み出すことに注力します。

ステップ4:「会話」を意識する

イノベーションとは、シュンペーターいわく「新結合」、つまり「新しい組み合わせによるもの」とされています。著者がクライアント企業で調べたところ、イノベーションは会議室よりも、普段の何気ない「会話」をきっかけに生み出されていたそうです。オフィスにおける、「会話」を意識し、増やしていきましょう。

ステップ5:減らしてはいけないのは「コミュニケーション」と「アイデア出し」

「働く時間は短くして、最高の成果を出し続ける」ためには、ITツールなども活用して、効率化できることはモレなく改善する必要があります。しかし効率化できない、いや、してはいけないことがあります。

それが前述のイノベーションともつながる「コミュニケーション」と「アイデア出し」です。この2つが、個人や企業にとって新たな価値を生み出す源泉となるからです。

この5つのステップの根底にある考え方は、「More with Less(より少ない時間で、より良く働く)」です。この言葉は本書のカバーにもあり、著者の越川さんがマイクロソフトの役員をしている時代に、現在のCEOが良く言っていたことだったそうです。

忘れてはいけない、成果の先にある「幸せ」

最後に、担当編集者の私が、この本で一番心をつかまれたのは、働く時間は短くして、成果を出し続ける、その先のゴールです。

本書の最後の項目では「『親しい人』との食事で『幸福度』は増す」と述べられており、家族や友人との食事と幸福度との関連性は、多くの研究結果からも明らかになっているようです。

つまり仕事をこれまでよりも早く終え、かつ成果も出すことによってもたらされるのが、家に帰って「親しい人との食事の時間」ということです。

このことは私自身、コロナ禍でステイホームをしていたときに身に染みて感じました。コロナ以前は、家に早く帰って家族全員で食事ができるのは、平日は週に一度くらいでした。

新型コロナウイルスの感染拡大で、ステイホームやリモートワークの導入によって、家で家族と食事をするのがほとんどになりました。家族と食事をしながらいろんな話をしたり、みんなで一緒にテレビ番組を食いつくように見たり、という共通の時間が増えたことで、幸せというのは、こういうことなのではないかとしみじみと感じました。少しオーバーかもしれませんが、「人間的な生活」って、こういうことなんだと。

新型コロナウイルスはまだまだ収束も見えず、大変な状況が続いています。しかし家族や友人など「親しい人の食事の時間=幸せ」という「人間的な生活」というのを思い起こさせてくれたのは、文字通り「不幸中の幸い」といえるのかもしれません。

LEAVE A REPLY