単なる紙切れではない「機能する1枚」を作れていますか?

ビジネスパーソンであれば、誰もが企画書や日報、打ち合わせの議事録といった書類作成を任された経験があるでしょう。

パワーポイントやエクセルで時間をかけて作り込んだ資料なのに、「この資料、作る意味あったのかな?」「これだけ時間をかけたのに何の役に立ったんだろう?」と感じることはありませんか?

それは「単なる紙切れ」を作っただけで、仕事を前に進めるために必要な「機能する一枚」になっていないことが原因です。そこには相当な無駄が溢れていて、「カイゼン」の余地があるのは明白です。

トヨタでは、業務上のすべての書類をA3またはA4サイズの「紙1枚」に収める、という習慣が文化として根付いているといいます。しかもそれは、見るだけで仕事が円滑に進み、質と効率を高めてくれる「機能する1枚」です。

そんな「紙1枚」の作り方についてまとめたのが本書『トヨタで学んだ「紙1枚! 」にまとめる技術』。

今回ご登場いただくのは、Twitterフォロワー3.5万人を超える人気学生モデルの「ゆにめろでぃー」こと坂本優菜さん。本書から、「紙1枚」にまとめる技術のエッセンスを紹介します。

「機能する1枚」にするためのポイント!

「単なる紙切れ」ではなく「機能する1枚」にするためには、「どんな書類にも必ず果たすべき役割がある」という点を理解することが必須です。

たとえば「企画書」なら、決定権者にゴーサインを出してもらえるような内容になっていること、少なくともその判断ができる情報を満たしていなければ意味がありません。

「営業報告書」なら、現地に行っていない上司が状況を把握できるような内容になっていること。「会議の議事録」なら、会議に出席していない人が読んでも会議の内容がわかるもの、かつ出席者が後日会議の要点を振り返られるものなど、それぞれ役割を果たすために必要な情報を満たしていることが重要です。

また、仕事というのは行動を起こして初めて意味があるため、トヨタでは意識的に「動詞」を「動作」に変えて記すようにしているそうです。

たとえば「挨拶する」という「動詞」を目標にするのではなく、「笑顔で『おはようございます』とはっきりした声で言う、頭は軽く下げる」のように、具体的な「動作」にまで落とし込みます。こうすると誰もが実践しやすく、簡単に行動を「カイゼン」することができます。

なぜ、数多くのビジネス書や自己啓発書を読んでも、自分自身の働き方がなかなかカイゼンしないのかーーそのシンプルな理由は、書かれていることの大半が動作にはなっていないからです。

こうした書類作りのポイントを押さえた上で、「機能する1枚」の作り方を見ていきましょう。

「紙1枚」にまとめる技術3つのステップ!

①「整理する」

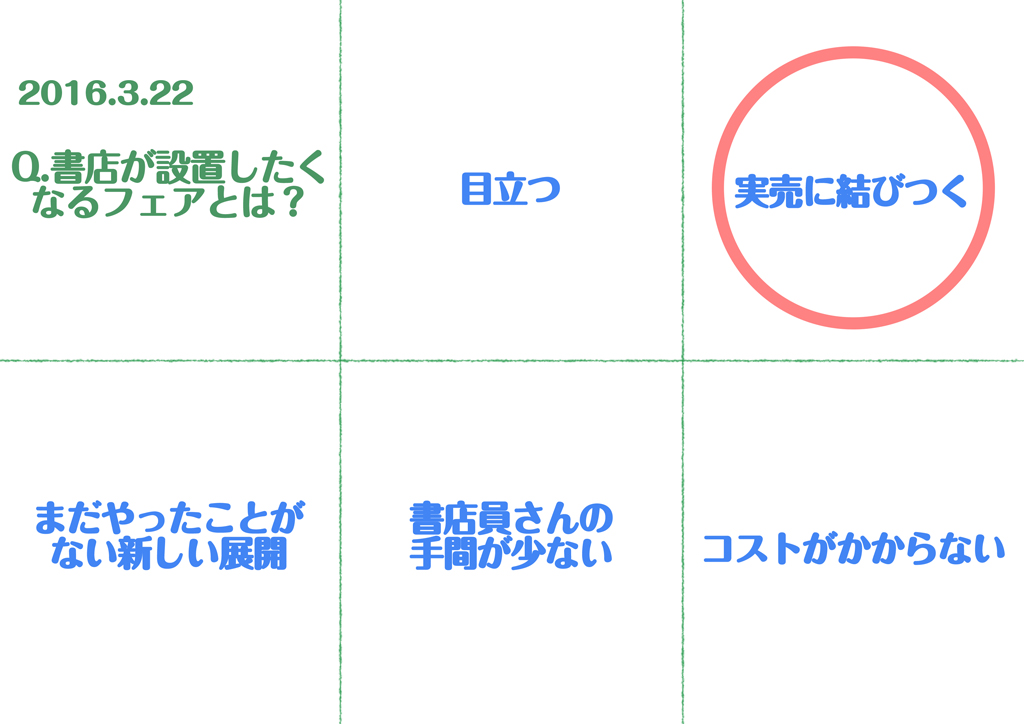

まずは考えるためのベースとなる情報を「整理」します。

最初に「紙1枚」を緑色のペンで線を引いて、8個のフレームに分割します。内容のボリュームよっては16個でも32個でも構わないようですが、ここでは見やすいように6分割としました。

次に、日付とテーマを左上のフレームに「緑色」で書き込み、残りのフレームの中に、その答えを「青色」で書き込みます。

こうして浮かんだアイデアを見ながら、今度は「赤色」で、○×をつけたり、注意点を書き込んだりします。ここでは、「実売に結びつくフェアとはどんなフェアか?」について、さらに深掘りしてみましょう。

このように、更に考えを掘り下げたいものを新たに左上のテーマに設定して、それに対する答えを同様に書き出しながら、考えを整理していきます。

ポイントは、「フレームとテーマは緑」「頭の中の情報整理は青」「そこから思考を深めるのは赤」のように、動作を色分けしてルール化しておくことです。各フェーズを意識的に分離させることができるので、思考に集中できるようになります。

②「まとめる」

こうしてテーマに対する答えが出そろったら、「ひとことで言うと?」という問いをキーワードに考えを「まとめる」作業に入ります。

アイデアを1つに絞りきれない場合は、最大3つまでピックアップしてOK。「このテーマに対する答えは3つあります」という答えも、立派な「ひとこと」だからです。

たとえば上記アイデアは、「仕事の悩みを解決するためのビジネス書を、美女のビジュアルをフックに紹介するフェア」のようにまとめることができます。

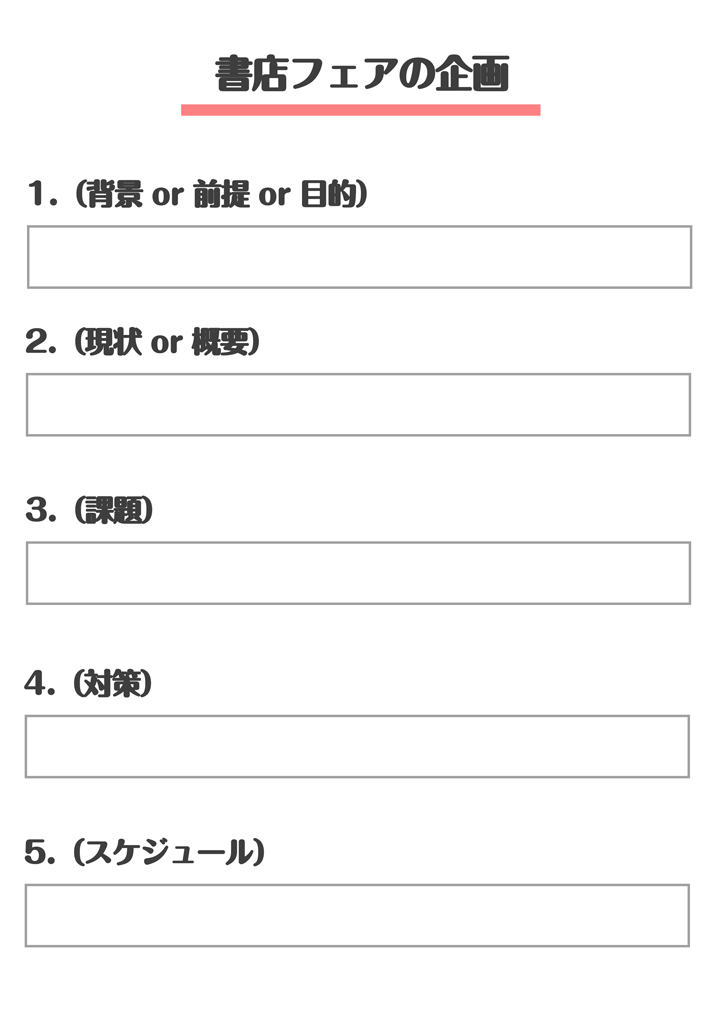

こうして情報を整理し、考えをまとめたら、人に伝えるために「紙1枚」にまとめます。トヨタで作る書類には、次の3つの特徴があるといいます。

- ひと目で全体が見える(一覧性)

- 枠がある(フレーム)

- 枠ごとにタイトルがついている(テーマ)

「紙1枚」に収めることで、「一覧性」をもたせ、全体を把握しやすくします。また、フレームとテーマがあることで、読み手は「この部分には何が書かれているのか」がひと目でわかるので、何枚にもわたる書類より、ずっと伝わりやすくなります。

こうしたフォーマットに沿って、「目的、現状、課題、対策、スケジュール」という、仕事を進めるために明確にすべき5つのポイントを押さえれば、「機能する1枚」の完成です。

③「伝える」

最後の「伝える」段階では、「構造」を先に示してあげることがポイントです。話の内容がどっちの方向へ進むのかわからない話は、聞き手の集中力を削いでしまうからです。

- 「ひとことで言うと…」

- 「理由は3つあります。まず1つめは…」

- 「実現は3つのステップで進めます。第1ステップは…」

のように「構造フレーズ」を使うと先が読みやすくなるため、聞き手は耳を傾けてくれやすくなります。

まとめ

文字数の都合上、もっともシンプルなパターンのみご紹介しましたが、本書では、このフレームワークを利用した「スピーチ原稿の作り方」や「仕事の優先順位のつけ方」、「論理的思考を深め、わかりやすく伝える方法」など、様々な活用法が紹介されています。

頭の中がうまく整理できずに悩んでいる、紙1枚に情報をまとめるのが苦手、書類作成にいつも時間がかかってしまうという方は、是非手にとって読んでみてください。

モデルプロフィール

・名前 :ゆにめろでぃー

・生年月日 :1995.11.28

・職業 :大学生

・ブログ :今すぐに此処でキスして

・Twitter :@yunimelooooo

ご協力いただいたお店

・店名 :「café 1886 at Bosch」

・住所 :東京都渋谷区渋谷3-6-7

・TEL :03-6427-3207

・営業時間:月-金: 8:00〜22:00

(Morning 8:00 - 11:00)

(Lunch 11:00 - 14:00)

土: 11:00〜22:00

日・祝: 11:00〜20:00

・定休日 :施設の休みに準ずる

おまけ