(Sponsored by 秀和システム)

パワースポットは女子だけのものじゃない

「パワースポット」と聞くと、女性が好んで足を運ぶイメージが強いかもしれません。男性の場合、「そんな非科学的なことで人生が好転するはずがない」とか「神に幸運を願うなんて他力本願だ」とか考えて、まったく興味を持たない人も多いでしょう。

しなしながら、男性にも出世したい、お金持ちになりたい、モテたいといった願いはあるはずで、そのために「神頼み」を有効活用するのは悪いことではありません。

パワースポットは特別なパワーがある場所で、私たちの「潜在意識」に影響を与えてくれる場所です。昔から自己啓発書の名著で語られているように、現実は自分の意識が反映されたものですから、潜在意識を変えることはそのまま人生を好転させることにつながります。

そもそも初詣には男女問わず大多数の人が行っているわけですし、偏見や固定観念をなくして、男性も積極的にパワースポットへ足を運んでみてもよいのではないでしょうか。

とはいえ、男性向けのパワースポット情報が少ないのも事実。ということで、今回は秀和システムさんから刊行された『はじめての男のパワースポットマニュアル 神社編』を参考に、パワースポットに行ったことがないという現役大学生モデル・中尾有伽さんと一緒に、パワースポットの正しい参拝方法について紹介します。

1. 正しい作法を覚えよう!

せっかくパワースポットに足を運んでも、作法を知らなくては開運効果は期待できません。ただの物見遊山の観光にならないよう、基本を学んだ上で参拝するようにしましょう。

ここでは、本書で紹介されている参拝の作法から5つのポイントを抜粋して紹介します。

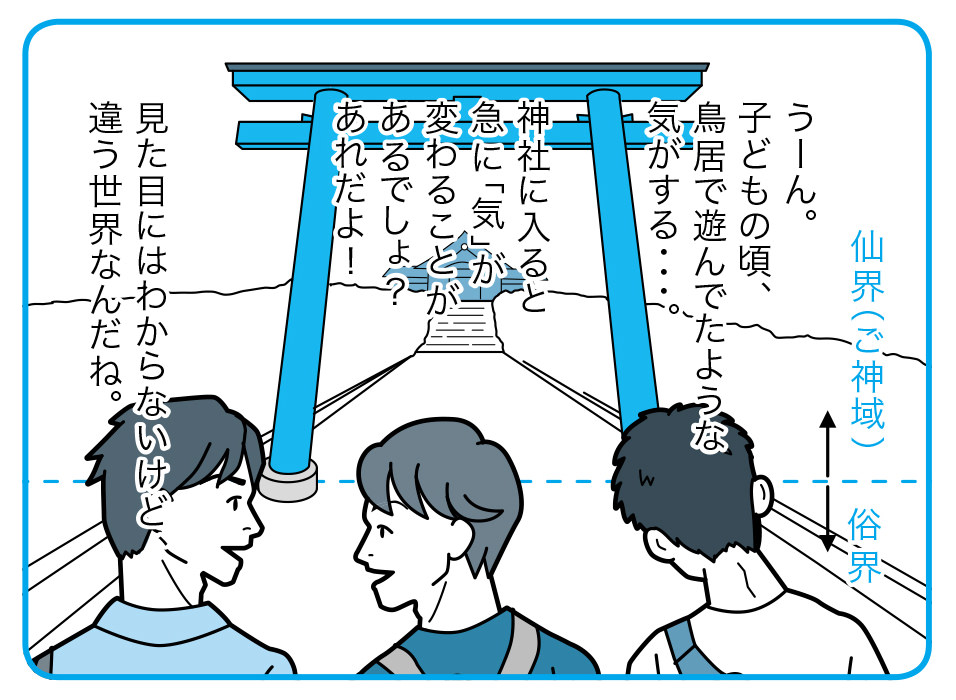

1-1 鳥居のくぐり方

神社の鳥居は、「俗界」と「仙界(ご神域)」をつなぐ「気」の門です。「気」の門を開くためには、一番外側にある「一の鳥居」から、鳥居の前では必ず立ち止まって軽く会釈します。

全ての鳥居の前で会釈するのは大変と思うかもしれませんが、気の門は全ての鳥居にあるので、きちんと立ち止まって会釈をした上で、「門の扉を開けて入る」というイメージをもってくぐるようにしましょう。

1-2 手水舎の作法

境内でまず行うのが「手水舎(おてみずしゃ)」で手と口を清めること。これは「ちょっと手を洗うところ」ではなく、自分自身を清めて、神様の前へ向かう状態にするための大切な儀式です。意味を理解し、作法を守って行いましょう。

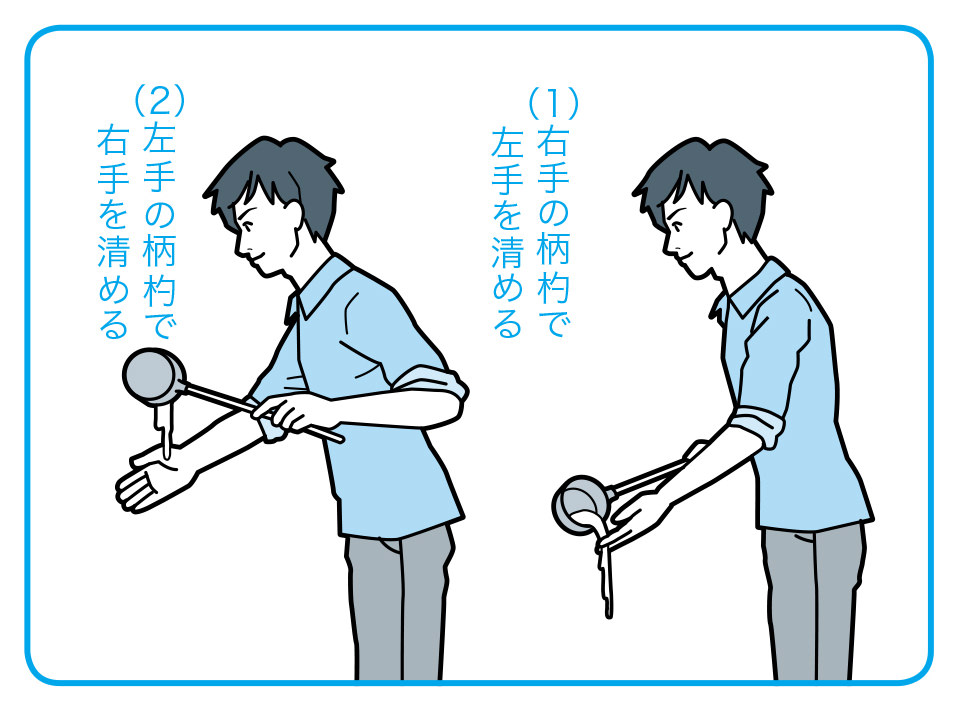

手水舎では、柄杓(ひしゃく)一杯分の水で手と口を清めます。まずは手から。右手に柄杓を持ち、「適量」の水をすくい、左手に水をかけて清めます。次に、柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

続いて口を清めます。右手で持った柄杓の水を左手に受けて口に含み、口をすすぎます。すすぎ終えたら、口をつけていた左手をもう一度清めます。

最後に、柄杓を縦に持ち、残った水で柄杓の柄を洗い清めます。柄はあなた自身の「体の中心」の象徴なので、これによって体を洗い清めるという意味があります。

ちなみになぜ手と口を清めるかというと、手と口は「陰陽」の象徴だからです。右手は「水」の気、左手は「火」の気を表し、右手は「陰」、左手は「陽」を象徴しています。

神道では、陰と陽を合わせることで「創造」が起きると考えます。口も、上あごと下あごを合わせて声を出すという「創造」を行うので「陰陽和合」の象徴です。

自分自身を清めて、神様の前へ向かう状態にする。これが手水舎で清めを行うことの意味なのです。

1-3 鈴を鳴らす意味を知る

賽銭箱の上に吊り下げられている鈴は、挨拶のためではなく「音で自分を清めるため」に鳴らすものです。

水や火と同様、音にも清めの力があります。鈴を鳴らして振動を起こすことによって、鈴の神聖な振動とあなたのエネルギーが共鳴し、清浄な状態になるのです。

鈴は、言い換えれば「素(す)素(ず)」。「す」という言霊は。「素(もと)に帰る」というエネルギーを持っています。つまり、鈴の音は、ストレスにまみれた普段の自分ではなく、神聖な「素の自分」に帰らせてくれる力を持っているのです。

1-4 お賽銭を正しく納める

お賽銭は神様に捧げるお金ですので、丁寧に、優しく、感謝を込めて賽銭箱に入れましょう。

初詣などで、並んでいる列の後方から「投げ銭」している人を見かけますが、人に当たる危険があるだけでなく、御祭神に大して敬意を払っていない行為にもなりますのでやめましょう。

小銭をチャリンと投げ入れる音で「音霊(おとだま)」が発生すると考え、あえて音がするように投げ入れる神社もあるそうですが、そうした指示がない場合、基本は投げ銭はせずに音を出さないように納めます。

ちなみに誤解されがちですが、御祭神などの神聖な意識はただひたすら「与えること」だけを考えている存在なので、お賽銭の有無や金額によってご利益があるかどうかが決まることはありません。

ただ現実的には、寺社や聖域を清浄に維持するためのお金も必要で、お賽銭は拝殿の補修や環境整備、清掃などの人件費に役立てられています。あなたが心から信頼している寺社に対しては、それを維持することが自分も周囲も幸せにすることだと思えるはずなので、自然と誠意ある金額を出したくなるでしょう。

間違っても「大きな願いを叶えるために、◯◯を我慢してお賽銭を奮発しよう!」のように、お金で願いを叶えるという発想で行うものではありません。

また紙幣を納めたい場合は、むき出しでは失礼に当たるため、ご祝儀袋(ポチ袋)や封筒に入れて納めるのが望ましいと言われています。

1-5 「二礼二拍手一礼」を理解する

いよいよ礼拝です。単に動作を覚えるだけでなく、その意味も合わせて理解しましょう。

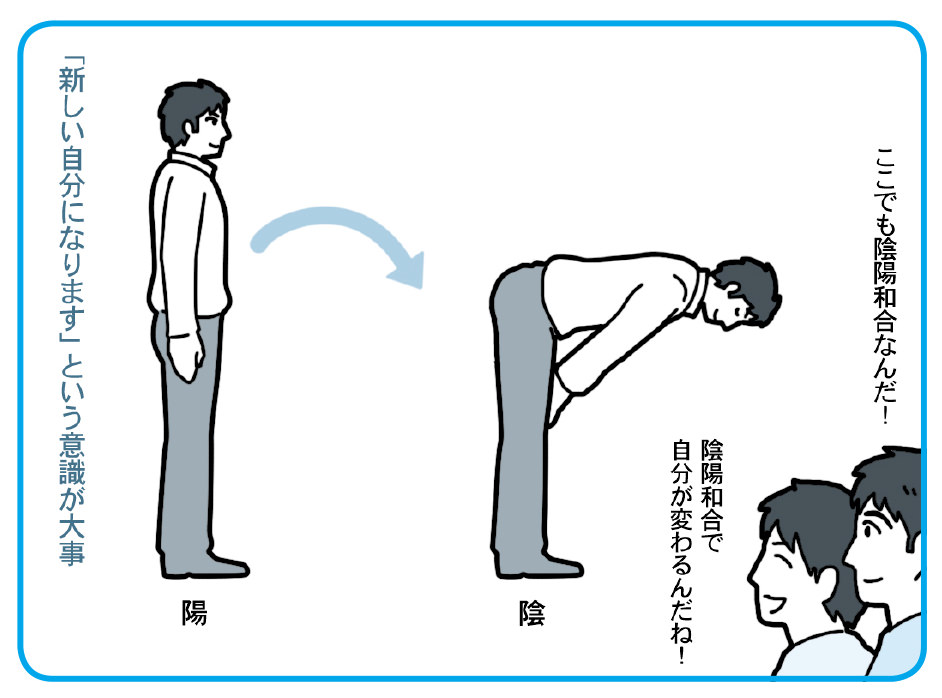

まずは姿勢を正して神殿の前に立ち、二回お辞儀をします。

お辞儀の角度は90度。神前に立つ姿は「陽」、90度のお辞儀をした姿は「陰」を表します。

一礼で陰と陽が一つになり、十字を形作ると考えます。十字は「陰陽和合」を表し、陰と陽が一つになったことで「新しい自分になる」という意味があります。

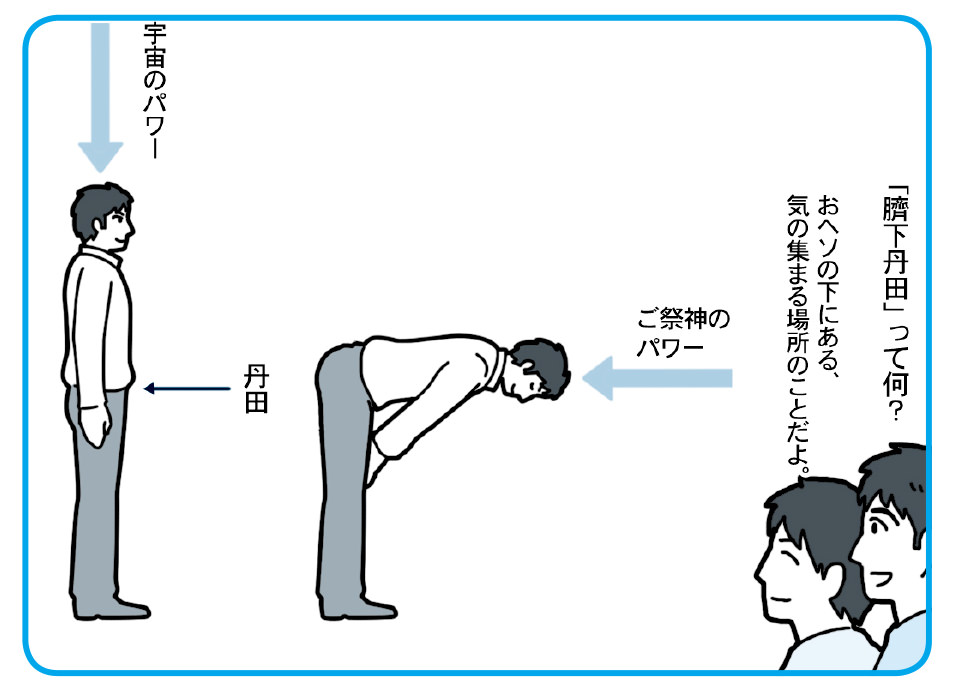

さらにもう一礼します。神前に立っているときは、宇宙創造の神のパワーが頭頂(天文)から入り、それを臍下丹田(せいかたんでん)で受け止めています。90度のお辞儀をしているときは、正面からの御祭神のエネルギーが頭頂から入り、それを臍下丹田で受け止めています。

このように「二礼」には、①陰陽が和合して新しい自分になる、②宇宙想像の気とパワースポットの気が一つになるという二つの意味があります。

続いて二回拍手(かしわで)を打ち、「いつも祈ってきた◯◯(願い)のことで参りました。◯◯についての恵を今、受け取らせて下さい」のように心のなかで唱えます。

「祈り」は「お願い」ではなく、参拝前に願ってきたことについて、「受け取る」ためのものです。合掌しながら、自分の願いがご祭神に通じるのを感じましょう。

受け取ったら、祈りを終わった印として再度、深々と90度のお辞儀をします。

1-6 開運は、帰り道から

境内を出るときも、入るときと同じように必ず鳥居をくぐり、本殿に向かって90度のお辞儀をします。

お参りの後に最も重要なのは、願いが叶う「兆し」に注意を向けることです。ふとした光景や文言、音や声、出来事、人の言葉など、兆しはさまざまな形で現れるので、五感で感じるものすべてに心を開き、サインを受け取ることで、自分を変えるチャンスにしましょう。

大切なのは、一見ネガティブな出来事も「悪い兆しだ」「やっぱり願いは叶わない」と捉えるのではなく、「成功に向かって自分を変えるための象徴」だと捉えることです。

参拝が済んだから終わりではなく、そこから新しい生活が始まるのです。もちろん、願いがかなった後はお礼参りに行くことも忘れずに。

まとめ

参拝時の作法について、本記事では簡潔にまとめていますが、書籍内では「境内での過ごし方」や「ご祈祷の受け方」「おみくじの読み解き方」などさらに細かく解説されております。

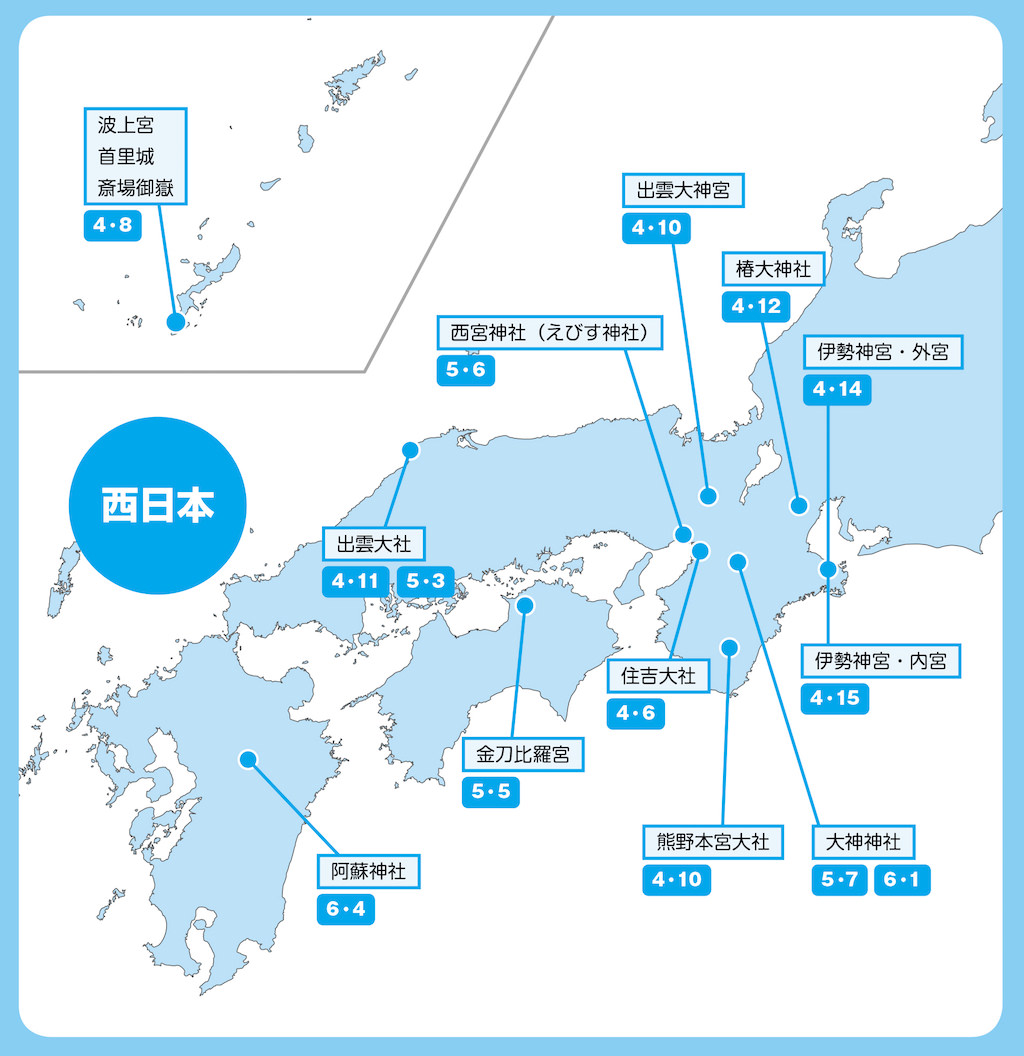

また一番の見所は、「箱根三社参りルート」「コミュニケーションの達人になる住吉大社」のように、全国各地のパワースポットのご利益や参拝方法が、具体的に紹介されている点です。

これまでパワースポットに興味がなかった人はもちろん、興味はあってもどの神社にどんな作法をもって参拝すればよいのかわからなかった人は、ぜひ本書をガイドブックにして足を運んでみてください。

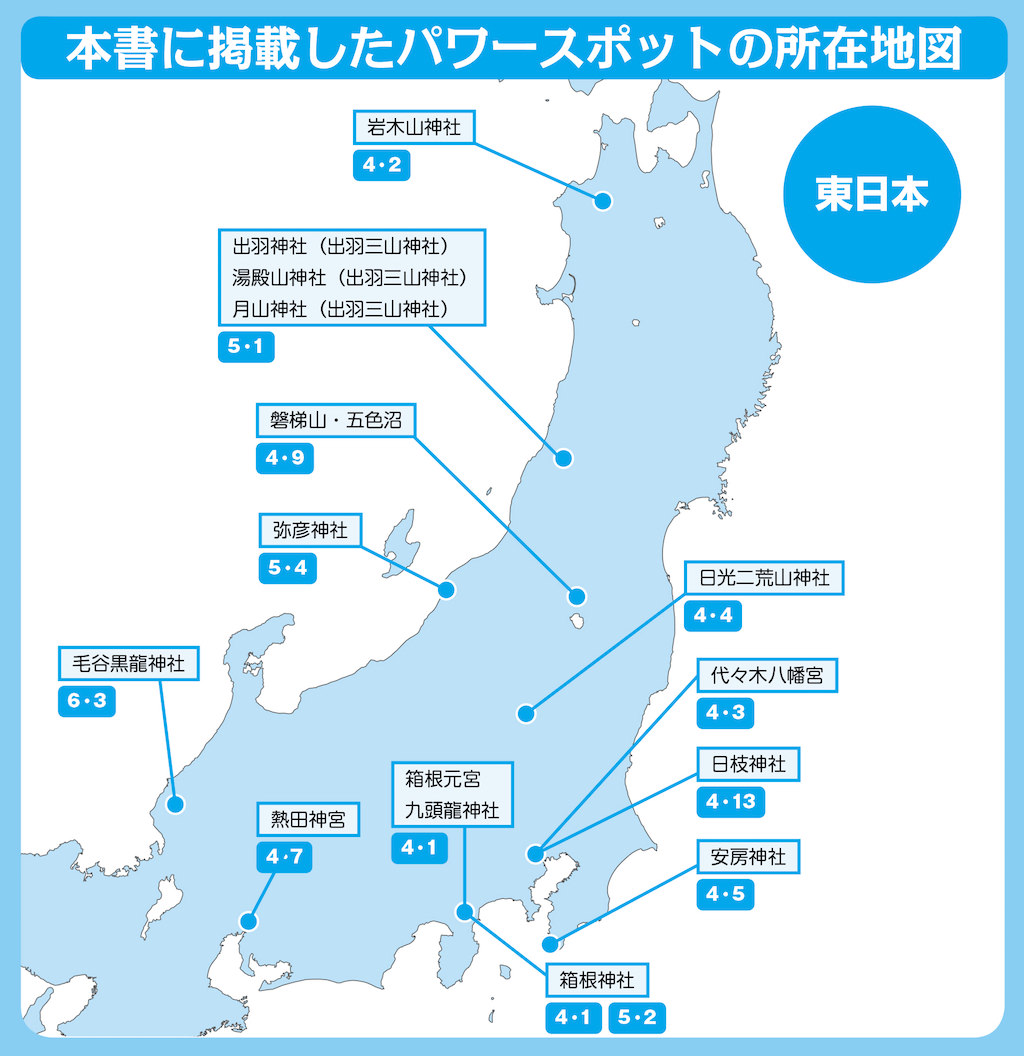

参考までに、本書に掲載されているパワースポットの所在地図を貼っておきます。

モデルプロフィール

ご協力いただいたお店

- 店名 :「café 1886 at Bosch」

- 住所 :東京都渋谷区渋谷3-6-7

- TEL :03-6427-3207

- 営業時間:月-金: 8:00〜22:00

- (Morning 8:00 - 11:00)

- (Lunch 11:00 - 14:00)

- 土: 11:00〜22:00

- 日・祝: 11:00〜20:00

- 定休日 :施設の休みに準ずる

おまけ

(Sponsored by 秀和システム)